*本コンテンツは月刊Hivi2013年3月号に掲載された記事をもとに制作されたものです

筆者:小原由夫氏

●ワイヤーワールドのケーブルフィロソフィー

30年以上前にケーブルにおいて音楽性が失われるという事実を発見してからずっとオーディオ用のケーブルの開発に情熱を注ぎ続けています。RCAピンを直接半田付けした特製端子によるダイレクト接続と、あるケーブルを介して接続を比べた場合にケーブルを介して接続をすると、後者ではどうしてもミュージシャンの表現したい音楽のニュアンスが伝わりにくいことがわかりました。これが自分でケーブルを作って音楽のニュアンスやそのミュージシャンが伝えたい表現/情熱を再現したいと考えた動機になります。その時よりずっと使っている手法は、ダイレクト接続と試作ケーブルをつないだ場合の音の差がないようにすることです。すなわちケーブルにて積極的に音を作るのではなく、ケーブルにより音を変えてはいけないという思想でケーブルづくりに励んでいるのです。

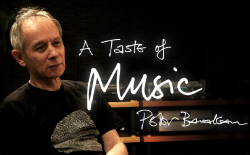

WIRE WORLD Owner/Designer David Salz

●ユーザーを虜にしてしまう〝特別な1本〞を作るブランド

本誌前号でも少々触れたが、私とワイヤーワールドとの最初の出会いは、輸入元ナスペックの先代の社長、安達勲氏(故人)が拙宅(以前の住まい)に持ち込まれたゴールドスターライトのコンポーネント映像ケーブルだった。当時私はソニーの3管式プロジェクターを愛用しており、その色差入力の1系統に、金色に輝く極太の同軸ケーブル3本を差し込んだのだ。透明シースからのぞく金色の編組シールドが大蛇の鱗を思わせ、ちょうど3本あることから、ゴジラの宿敵の名前にあやかって、私は「キングギドラ」と名付けた。導体の純度が高品質伝送にもっとも重要と信じて疑わなかったあの頃の私に、キングギドラはその映像をもってして、高度な絶縁技術をベースとした基本構造の重要さを無言で指し示したのである。ハイライトがピーンと伸びてコントラストレンジがワイドに広がるとともに、色再現がひじょうに濃密なその絵は、文字通り、豪華絢爛だった。私はひと目で「キングギドラ」の絵の虜になり、きわめて高価だったが、導入を決めた。以来今日まで、私の中のワイヤーワールドの位置付けは、〝特別な1本〞なのである。

ところで安達氏は、ワイヤーワールドの性能と品質に絶対的な自信を持っていたと私は認識している。何故ならば、10年ほど前に、あの悪名高き「PSE問題」が起こった時、多くの輸入商社はそれまで取り扱っていた電源ケーブルの輸入販売をストップしたが、安達氏は日本仕様の2芯電源ケーブル(しかもプラグ込み!)を特注したのだ。ある程度まとまった数を仕入れなければ、メーカーはこうした特注には通常応じない。安達氏にはそれを確実に販売する自信があったと想像できるし、デヴィッド・ザルツ社長は安達氏の熱意を感じて特注を請け負ったに違いない。ここに輸入元と海外メーカーの理想的関係が見えるのである。

こんなこともあった。ゴールドスターライトが話題になった頃、そのRCAプラグがあまりにゴツいヘビィデューティーな形状であったため、端子間隔の狭い機器に入らない事例が多々出てきた。そこで日本側から端子のデザイン/仕様変更を要請し、狭い端子間隔でも接続可能な、ほぼ同様の品質の端子付きケーブルが登場した。後にそのプラグは、グローバルな共通部品となったのである。

|

|

|

右:社長兼デザイナーのDavid Salzさん 左:副社長のSara Flaatenさん |

アメリカ国外の営業担当マネージャーの Martin Hardingさん |

●独自発想の革新的技術を積極的に採用する

ワイヤーワールドの創業は1992年。創業者のデヴィッド氏は、工作好きが高じてカーオーディオショップを開業してインストーラーとして腕を奮った後、独自にケーブルの研究を始め、1981年にストレートワイヤー社を立ち上げた。約10年を経てそれを譲渡し(同社は現在も世界的なケーブルブランドとして継続)、より理想的なケーブルづくりを目指して新たに起こしたのがワイヤーワー ルドであった。現在はフロリダ州マイアミ近郊のフォートローダーデイル(不世出のベーシスト、ジャコ・パストリアスの出身地であり、死没した地!)近くを拠点に、13 人の従業員を抱える。その内、実際にケーブルの開発、製作に関わっているのは5名ほどだが、基本構造やアイデアは、すべてデヴィッド社長自ら考えたものという点が興味深いところだ。

|

|

|

一部製品で協力会社も活用しているが、 多くのケーブルは自社内で製造している。 |

|

|

|

| こちらはケーブルとコネクターをアッセンブルしているところ | 指定の長さにケーブルをカットする工程の作業風景 |